ethnologie

Taonga

Taonga: pour les Māori d'Aotearoa (Nouvelle-Zélande), ce mot désigne les éléments matériels ou immatériels du patrimoine culturel ou naturel (territoire, cosmos) māori, qui sont sacrés: la langue, la religion, les coutumes, la terre, les rivières, certaines plantes, etc.

Je pense qu'il devrait en être ainsi ailleurs, comme en France. La désacralisation du naturel et du culturel, dont la conséquence est un matérialisme général et absolu, est la première raison des maux du monde moderne.

Ce que j'ai vu aussi au cours de ma déjà longue vie (69 ans en 2024), de mes voyages et de mes séjours de longue durée dans des pays et des contrées très éloignés de la France, c'est l'uniformisation du monde moderne, des peuples et même des sexes. Le "American Way of Life" poussé à un point extrême. Pour les peuples aborigènes de l'Amazonie, l'uniformisation, l'UN, c'est la mort*, comme l'a très bien rapporté l'ethnologue Pierre Clastres dans son livre lumineux "La société contre l'État".

Comme naturaliste, comment pourrais-je imaginer une Nature qui serait faite d'une seule espèce d'arbres, de plantes, d'animaux ? Une méga-plantation de palmiers à huile au Brésil ou en Indonésie est-elle une forêt naturelle ? Certes non. D'ailleurs, il n'y a pas une forêt naturelle, mais des forêts naturelles, en fonction de leur emplacement sur la planète. Chacune a ses caractéristiques: son altitude, sa latitude, ses arbres, ses plantes, ses champignons, ses animaux (mammifères, oiseaux, insectes), etc. Aucune ne ressemble à une autre.

Il en est de même des peuples jusqu'au XXe siècle. Avant, tous étaient différents, chacun ayant son territoire, son habitat, sa langue, ses coutumes, son habillement, son système de gouvernement, sa religion, son alimentation, etc. La nature, les peuples sont DIVERSITÉ et TERRITORIALITÉ. Ce qui relie la diversité des hommes, des peuples, du vivant, du cosmos, c'est l'universalité du Logos, c'est-à-dire Dieu, le Verbe, l'Atman des hindouistes. La "Tour de Babel" qu'une oligarchie perverse et possédée par l'hubris prétend imposer (mégapoles multi-ethniques, gouvernement mondial) à cette diversité et à cette territorialité naturelles en l'uniformisant, est une monstruosité.

Ceci est une collection de citations glanées au cours de mes lectures et choisies en fonction de mes goûts et de mes intérêts personnels. Je l'avais publiée dans la rubrique "Pages permanentes" de mon blog, il y a pas mal d'années:

https://pocombelles.over-blog.com/taonga.html

Ces citations reflètent ce que je pense moi-même, car elles expriment pour moi la vérité, la réalité et sont un reflet de "Dharma", l'ordre du monde. Comme a écrit le moraliste colombien Nicolás Gómez Dávila: "La vérité n'est pas relative, ce sont les opinions sur la vérité qui sont relatives". Le Logos, je le répète, est universel.

J'ajouterai pour terminer que cet article "Taonga" comme ce blog créé en 2007 n'ont d'autre but que d'apporter une contribution à l'intelligence collective. Car si chaque être (un homme, un arbre, une plante, un animal quels qu'ils soient etc.), a sa propre intelligence, celle-ci est une partie de l'intelligence collective universelle. L'intelligence individuelle et l'intelligence universelle permettent de combattre le Mal, celui des "parasites" qui essaient de diviser l'être et la société pour les avilir, les exploiter ou les détruire.

Pierre-Olivier Combelles

Ainsi en est-il du grand réveil, la mort, après lequel on dit de la vie, ce ne fut qu'un long rêve. Tchouang tseu, Zhuangzi (Chap. II)

La France d’aujourd’hui n’est qu’un accident dans la France de toujours.

Pierre-Olivier Combelles

La pensée remonte les fleuves.

C.F. Ramuz

Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir.

Otto de Habsbourg-Lorraine (20 nov. 1912-4 juillet 2011)

Seul un peuple fort peut envisager l'avenir avec confiance.

Maréchal Mannerheim (1882-1946), Mémoires

Une race qui reprend intérêt à son histoire ancestrale ainsi qu'orgueil et fierté de son passé, est une race qui renaît, une race qui peut regarder l'avenir avec confiance.

Eric de Bisschop, Cap à l'Est - Première expédition Tahiti Nui / Tahiti - Santiago du Chili (6 novembre 1956-28 mai 1957). Paris, Plon, 1961.

Il faudrait tirer encore quelque chose de la noblesse. Puisqu’elle n’a plus la direction de la politique ni de l’armée, et n’est même plus un modèle du savoir-vivre, qu’elle justifie du moins son existence dans le service des Muses.

Ernst Jünger

Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté.

Sun Tzu

Le critère du politique, c'est la définition de l'ennemi.

Carl Schmitt

S'il n'espère pas l'inespérable, il ne parviendra pas à le trouver.

En terre inexplorée, nul passage vers lui ne s'ouvre.

Héraclite d'Ephèse, Fragment 19.

La majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique.

Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, Calmann-Lévy, 1983, p. 285.

El mundo moderno no será castigado. Es el castigo.

El hombre moderno trata al universo como un demente a un idiota.

Después de ver el trabajo explotar y arrasar el mundo, la pereza parece madre de las virtudes.

Les riches ne sont inoffensifs que là où ils sont exposés au dédain d’une aristocratie.

Il n'est jamais trop tard pour rien de vraiment important.

Nicolás Gómez Dávila

Both Aymara and Mäori refer to the past as the time before us and the future as the time behind us.

In Mäori, the phrase i ngā wā o mua, literally the time before us refers to the idea that tikanga, correct traditions [from tika, correct] are handed to us from the past as part of an unbroken chain which, if we take the time to follow it, will lead us all the way back to the creation. The past is not a mystery, it is something that we can see, whereas the future, which is yet to come, is unpredictable, and as hard to see as something behind us.

In Aymara, qhipa pacha translates as behind time, which to speakers of English seems like the past, but which to the Aymara translates as the future, whereas nayra pacha, front time, refers to the past. In Aymara this understanding of time has even affected the body language of its speakers - Aymara speakers will often gesture forwards when talking about the back and point backwards when talking about the future.

The Selchie Warrior

http://selchieproductions.tumblr.com/post/9975207172/both-aymara-and-m%C3%A4ori-refer-to-the-past-as-the

Mai ke kai, mai ke' ola;

Mai ke kai, mai ke kupuna.

(From the sea comes life;

From the sea came los ancestors)

Hawaiian proverb

Ainsi en est-il du grand réveil, la mort, après lequel on dit de la vie, ce ne fut qu'un long rêve.

Tchouang tseu, Zhuangzi (Chap. II)

Your life has a limit but knowledge has none. If you use what is limited to pursue what has no limit, you will be in danger. If you understand this and still strive for knowledge, you will be in danger for certain! If you do good, stay away from fame. If you do evil, stay away from punishments. Follow the middle; go by what is constant, and you can stay in one piece, keep yourself alive, look after your parents, and live out your years.

Zhuangzi, III. Trad. Watson Burton

Si l'on s'attache à la voie de l'antiquité pour diriger l'existence d'aujourd'hui, on peut connaître l'origine primordiale; cela s'appelle démêler le fil de la Voie.

(Chapitre XIV)

TAO TÖ KING, LE LIVRE DE LA VOIE ET DE LA VERTU

Texte chinois établi et traduit avec des notes critiques et une introduction

par J. J.-L. DUYVENDAK (1889-1954)

Étudie seulement pour ton plaisir, ou la connaissance suffit à me satisfaire.

Tsukubaï (réceptacle d'eau de source) du Ryôan-ji de Kyoto

Personne ne cherche à tirer profit de son savoir; au contraire c'est un devoir des sages de partager ce savoir. Ils se sentiraient honteux de le monnayer, noblesse et sagesse obligent.

Michel Peissel, Les Royaumes de l'Himalaya.

Évidemment c'est un problème, l'argent, c'est le problème de tous ceux qui sont venus après le Sakodo*. Ca ne sert plus à rien de savoir attraper les phoques, il faut apprendre à attraper l'argent. Mais ce n'est pas le plus facile, car il faut changer quelque chose dans son coeur et renier tout ce que pensaient les vieux. Pour entrer dans le cycle de l'argent et espérer posséder un jour les nouvelles techniques, il faut mourir à soi-même et à ce que furent les siens. (p. 103)

* C'est dans le monde dangereux dont les Inuit par leurs techniques, pendant des siècles, ont triomphé, et qu'ils avaient conçu comme un ordre stable et équilibré que fit irruption le premier Européen en 1884. le Sakodo (comme on nomme Gustave Holm à Amassalik, d'un mot signifiant: celui qui a beaucoup d'armes et d'outils), messager de cette richesse occidentale qui s'accroît de la course accélérée et triomphale où l'entraîne le déséquilibre permanent de son système. (p. 65)

Robert Gessain, Ammassalik ou la civilisation obligatoire, Flammarion, Paris, 1969.

Les nombreuses maladies qui sévissent ailleurs, surtout dans les Cours, ne frappent ici que ceux que l'âge a déjà marqués. La jalousie ne jette pas ici ses regards obliques. La domination sur le prochain ne s'exerce pas, le noble ne règne sur aucun domaine. Les rois eux-mêmes ne troublent pas la paix du peuple par des affiches et des décrets, car ici le vice ne se manifeste pas encore. Le dur labeur qui fait les esclaves des grands et des petits est chose inconnue.

Carl von Linné, préface de sa Flora laponnica, 1737 (à propos des Lapons)

Il est indispensable de reconnaître qu'il n'existe plus de solution de continuité entre le monde « primitif » ou « arriéré » et l'Occident moderne. Il ne suffit plus, comme il suffisait il y a un demi-siècle, de découvrir et d'admirer l'art nègre ou océanien ; il faut redécouvrir les sources spirituelles de ces arts en nous-mêmes, il faut prendre conscience de ce qui reste encore de « mythique » dans une existence moderne, et qui reste tel, justement parce que ce comportement est, lui aussi, consubstantiel à la condition humaine, en tant qu'il exprime l'angoisse devant le Temps.

Mircea Eliade, Les Mythes du monde moderne (1953)

He who has seen life in his more original form will never forget what he has seen, and once he has left the infinite plains the memory becomes a shining revelation to him from which he can never tear himself away again. He has become an individual with double life, something of him has remained in the wilderness.

Kai Donner, Among the Samoyeds (1911-13) 1926

Cette vie solitaire, en des lieux si sauvages, a créé un type d'homme très particulier. Le trappeur d'Extrême-Orient est un homme physiquement solide et moralement sain, aguerri par une lutte pénible contre une nature primitive. Un grossier matérialisme s'unit en lui avec un amour puissant de la taïga, et le fatalisme avec le rêve. Il est sans crainte devant la vie et sans crainte devant la mort. Par son contact intime et permanent avec la nature, il est devenu poète, mystique et philosophe, participant à la fois de la nature du sauvage et de celle du penseur.

Nicolas Baïkov. Les bêtes sauvages de la Mandchourie. Traduit du russe par Gustave Welter. Payot, Paris, 1939.

Comme l'homme fait partie de la nature, l'esprit de l'homme fait partie de l'Esprit de la Nature*.

Pierre-Olivier Combelles

* Nature: Cosmos. "Esprit de la Nature": Atman, "l'Âme universelle" de l'hindouisme.

1970 : André Leroi Gourhan alerte sur l'avenir de l'humanité | Archive INA

Un certain regard | ORTF | 21/04/1970 Interviewé par Paul Seban, l'ethnologue André Leroi Gourhan parle de l'évolution du monde et de la relation de l'homme avec la nature. il alerte "Nous aurons consommé notre monde avant de changer d'espèce humaine".

Visionnez ici l'extrait de l'entretien complet:

https://www.youtube.com/watch?v=7i4lq-3Y7iI

Également à propos d'André Leroi-Gourhan:

Pages oubliées sur le Japon (1937-38):

André Leroi-Gourhan arrive au Japon avec la ferme intention de rencontrer des hommes : l’auteur est fasciné par les Japonais, qui savent unir l’esthétique et la vie quotidienne, fasciné par la résistance du pays aux pressions de l’Occident pour grandir tout seul. Il s’intéresse à toutes les facettes de la culture japonaise, retient les leçons du zen, de la cérémonie du thé, une certaine façon de voir les choses, de regarder les jardins, d’apprécier les fleurs.

Pour atteindre une représentation assez complète de la pensée esthétique, il dégage d’abord la personnalité du pays, ce qu’on sait de ses origines raciales, ce que sa culture tient des civilisations qui l’ont successivement touché, ce qu’est son unité politique. Puis on verra le Japon accueillant ses emprunts et s’efforçant de trouver sa voie dans les diverses disciplines intellectuelles qui lui parviennent; assistant ainsi à l’orientation de sa connaissance."

EFEO

https://www.youtube.com/watch?v=E_5yGYEjIsE

Commentaire biographique. André Leroi-Gourhan (1911-1986)

Marion Di Santi-Masson (21/03/2022), LEROI-GOURHAN André (FR) in Collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatique en France 1700-1939 - INHA, http://agorha.inha.fr/detail/724

André Leroi-Gourhan chargé d’objets collectés et photographié par sa femme Arlette au retour de leur mission en Hokkaido, Japon, été 1938. © archives MSHM / fonds Leroi-Gourhan

Lisez aussi "Les racines du monde", ses captivants entretiens avec Claude-Henri Rocquet*. Il y parle aussi d'ailleurs du Japon, dans des pages inoubliables.

Pour mes lecteurs: je précise que je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître personnellement et d'être l'élève d'André Leroi-Gourhan, que j'admire beaucoup. En revanche, j'ai beaucoup lu et étudié ses livres et, dans les années 1990, de fréquenter le site archéologique de Pincevent, près de Fontainebleau, au bord de la Seine, un ancien campement magdalénien de chasseurs de rennes découvert et étudié par A.L.-G. et devenu au fil des années une école de fouilles dirigée par le CNRS. J'y ai donné des conférences sur l'habitat autochtone au Labrador et encadré la reconstitution du campement préhistorique en 1994, lors de l'anniversaire de la création du site.

* Je conseille aussi les entretiens de Claude-Henri Rocquet avec Mircea Éliade: "L'épreuve du labyrinthe".

Lisez aussi "Les racines du monde", ses captivants entretiens avec Claude-Henri Rocquet. Un des ouvrages les plus intéressants que je connaisse Il y parle aussi d'ailleurs du Japon, dans des pages inoubliables.

Pour mes lecteurs:

Je précise que je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître personnellement et d'être l'élève d'André Leroi-Gourhan, que j'aime et j'admire beaucoup. En revanche, j'ai beaucoup lu et étudié ses livres et, dans les années 1990, j'ai fréquenté le site archéologique de Pincevent, près de Fontainebleau, au bord de la Seine, un ancien lieu de campement de chasseurs de rennes du Magdalénien découvert et étudié par ALG, devenu au fil des années une école de fouilles dirigée par le CNRS. J'y ai donné des conférences sur l'habitat autochtone au Labrador et, en 1994, encadré la reconstitution du campement préhistorique, à l'occasion de l'anniversaire de la création du site.

Pierre-Olivier Combelles

La trouble anthropologie de Jacques Lizot chez les Yanomami

L'anthropologie officielle est presque toujours le moyen de faire une carrière rémunératrice et d'acquérir une réputation flatteuse dans sa patrie et dans le monde, loin de son mystérieux terrain de recherche. Cela peut être aussi une couverture pratique pour servir certains intérêts de son pays, faire de l'espionnage dans des contrées et des peuples lointains, servir d'intermédiaire entre les indigènes et les étrangers qui ont des intérêts dans leurs territoires: hydrocarbures, or ou cocaïne comme en Amazonie par exemple, faire de l'expérimentation médicale, etc. Mais certains "anthropologues" ou "ethnologues" sont aussi parfois des individus pervers qui ont trouvé des lieux exotiques pour assouvir discrètement et en toute impunité leurs déviances. Cela semble être le cas du Français Jacques Lizot, un ancien élève de Claude Levi-Strauss, connu pour avoir séjourné 25 ans parmi les Yanomami d'Amazonie.

http://www.lemondecommeilva.com/spip.php?article607

Je ne sais pas ce qu'en pense Alain Rastoin, qui tutoyait familièrement Lizot, qu'il avait visité en Amazonie, au cours d'une rencontre filmée au 3e Festival Etonnants voyageurs à Saint-Malo en 1992.

Outre les manières un peu inquiétantes de Lizot, on remarquera sa réponse surprenante et peu convaincante à la question du présentateur lorsque celui-ci demande pourquoi il est revenu vivre en France après 25 ans passés chez les Yanomami alors qu'il se plaisait tant parmi eux. Les Yanomami avaient sûrement la réponse.

J'avais entendu parler de Lizot, mais je ne l'ai jamais lu (contrairement à Pierre Clastres) et je n'étais pas au courant de cette histoire; c'est en visionnant cette vidéo que j'ai remarqué le commentaire de Martin Riedler y faisant allusion et que j'ai découvert le documentaire "Storyville Secrets of the Tribe" ci-dessous, qu'il mettait en lien.

Une des personnes interviewées dit que Jacques Lizot est celui qui a introduit la prostitution chez les Yanomami.

P.O.C.

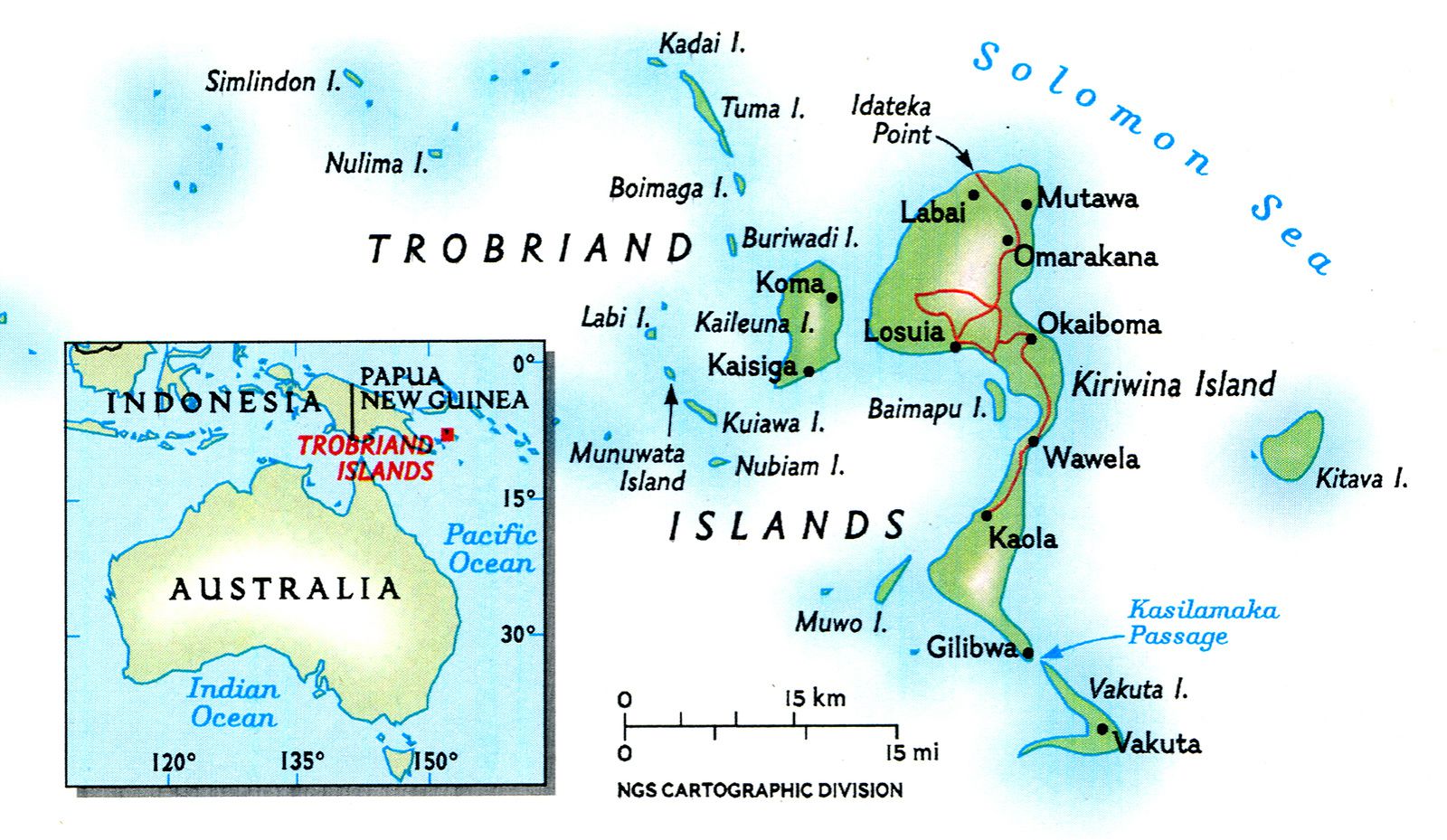

Le paradis perdu des îles Trobriand, par Jacques et Betty Villeminot

"Aux Trobriand, on retrouve comme partout en Océanie l'histoire de la Terre-mère en fait. La Terre-mère agit comme un humain et le premier shaman est sorti de terre. Il est sorti de terre avec la connaissance de la magie. Donc c'est l'homme du monde invisible, c'est l'intermédiaire entre les vivants et les morts. Les chefs sont plus tard dans la société trobriandaise qui a été formée par des migrations successives (....). Mais en fait le magicien a toujours été l'homme fort." (NDLR: voir annexe infra).

"Tous les Trobriandais sont connus pour leur talent dans les poésies, qu'elles soient amoureuses ou au contraire des grandes histoires d'aventures maritimes et on les appelle "Les bardes des Mers du sud".

Betty Villeminot

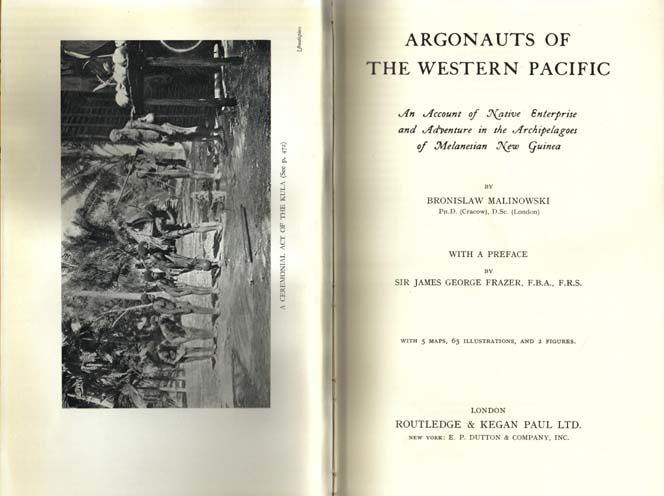

* Infra à ce sujet l'extrait de la préface de Frazer au livre de B. Malinovski: Argonauts of the Western Pacific.

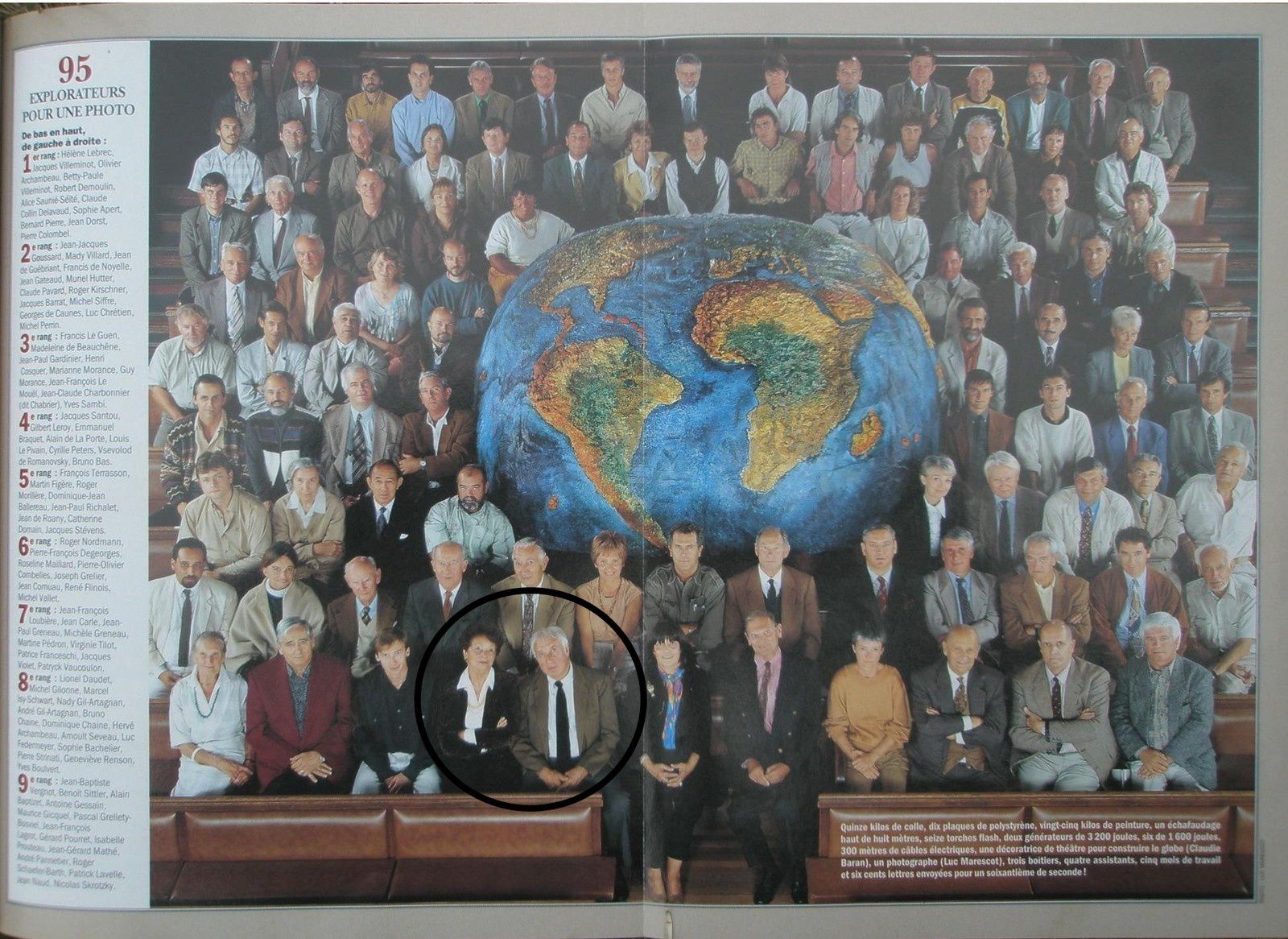

Le 60e anniversaire du Club des Explorateurs en 1995. Revue Grands Reportages. Photo par Alain Rastoin. Jacques et Betty Villeminot sont au premier rang en bas, dans un cercle noir. Pour ma part, je suis au 6e rang en partant d'en bas, le 4e en partant de la gauche, en pull bleu, contre la mappemonde.

On ne peut parler des îles Trobriand sans évoquer Bronislaw Malinowski (1884-1942), le fameux anthropologue, ethnologue et sociologue polonais (1884-1942) qui y séjourna entre 1915 et 1918 et étudia les moeurs de ses habitants, qu'il décrivit dans plusieurs ouvrages, comme Les Argonautes du Pacifique occidental (1922).

Invité par Pierre Sabbagh dans son émission Le Magazine des Explorateurs le 4 novembre 1967, Jacques Villeminot commence par situer les îles Trobriand et évoque la figure de Bronislaw Malinovski: https://www.ina.fr/video/CPF86610456

ANNEXE: Extrait de la préface de F.G. Frazer au livre de Bronislaw Malinovski: Argonauts of the Western Pacific (1922)

(...) Not the least interesting and instructive feature of the Kula, as it is described for us by Dr. Malinowski, is the extremely important part which magic is seen to play in the institution. From his description it appears that in the minds of the natives the performance of magical rites and the utterance of magical words are indispensable for the success of the enterprise in all its phases, from the felling of the trees out of which the canoes are to be hollowed, down to the moment when, the expedition successfully accomplished, the argosy with its precious cargo is about to start on its homeward voyage. And incidentally we learn that magical ceremonies and spells are deemed no less necessary for the cultivation of gardens and for success in fishing, the two forms of industrial enterprise which furnish the islanders with their principal means of support; hence the garden magician, whose business it is to promote the growth of the garden produce by his hocus-pocus, is one of the most important men in the village, ranking next after the chief and the sorcerer. In short, magic is believed to be an absolutely essential adunct of every industrial undertaking, being just as requisite for its success as the mechanical operations involved in it, such as the caulking, painting and launching of a canoe, the planting of a garden, and the setting of a fish-trap. „A belief in magic”, says Dr. Malinowski, „is one of the main psychological forces which allow for organisation and systematisation of economic effort in the Trobriands”.

This valuable account of magic as a factor of fundamental economic importance for the welfare and indeed for the very existence of the community should suffice to dispel the erroneous view that magic, as opposed to religion, is in its nature essentially male- ficent and anti-social, being always used by an individual for the promotion of his own selfish ends and the injury of his enemies, quite regardless of its effect on the common weal. No doubt magic may be so employed, and has in fact probably been so employ- ed, in every part of the world; in the Trobriand Islands themselves it is believed to be similarly practised for nefarious purposes by sorcerers, who inspire the natives with the deepest dread and the most constant concern. But in itself magic is neither beneficent nor maleficent; it is simply an imaginary power of controlling the forces of nature, and this control may be exercised by the magician for good or evil, for the benefit or injury of individuals and of the community. In this respect, magic is exactly on the same footing with the sciences, of which it is the bastard sister. They, too, in themselves, are neither good nor evil, though they become the source of one or other according to their application. It would be absurd, for example, to stigmatise pharmacy as antisocial, because a knowledge of the properties of drugs is oen employed to destroy men as well as to heal them. It is equally absurd to neglect the beneficent application of magic and to single out its maleficent use as the characteristic property by which to define it. The processes of nature, over which science exercises a real and magic an imaginary control, are not affected by the moral disposition, the good or bad intention, of the individual who uses his knowledge to set them in motion. The action of drugs on the human body is precisely the same whether they are administered by a physician or by a poiso- ner. Nature and her handmaid Science are neither friendly nor hostile to morality; they are simply indifferent to it and equally ready to do the bidding of the saint and of the sinner, provided only that he gives them the proper word of command. If the guns are well loaded and well aimed, the fire of the battery will be equally destructive, whether the gunners are patriots fighting in defence of their country or invaders waging a war of unjust aggression. The fallacy of differentiating a science or an art according to its application and the moral intention of the agent is obvious enough with regard to pharmacy and artillery; it is equally real, though to many people apparently it is less obvious, with regard to magic.

The immense influence wielded by magic over the whole life and thought of the Trobriand Islanders is perhaps the feature of Dr. Malinowski’s book which makes the most abiding impression on the mind of the reader. He tells us that „magic, the attempt of man to govern the forces of nature directly by means of a special lore, is all-pervading and all-important in the Trobriands’’; it is „interwoven into all the many industrial and communal activities”; „all the data which have been so far mustered disclose the extreme importance of magic in the Kula. But if it were a questions of treating of any other aspect of the tribal life of these natives, it would also be found that, whenever they approach any concern of vital importance, they summon magic to their aid. It can be said without exaggeration that magic, according to their ideas, governs human destinies; that it supplies man with the power of mastering the forces of nature; and that it is his weapon and armour against the many dangers which crowd in upon him on every side”.

Thus in the view of the Trobriand Islanders, magic is a power of supreme importance either for good or evil; it can make or mar the life of man; it can sustain and protect the individual and the community, or it can injure and destroy them. Compared to this universal and deep-rooted conviction, the belief in the existence of the spirits of the dead would seem to exercise but little influence on the life of these people. Contrary to the general attitude of savages towards the souls of the departed, they are reported to be almost completely devoid of any fear of ghosts. They believe, indeed, that the ghosts return to their villages once a year to partake of the great annual feast; but „in general the spirits do not influence human beings very much, for better or worse”; „there is nothing of the mutual interaction, of the intimate collaboration between man and spirit which are the essence of religious cult. This conspicuous predominance of magic over religion, at least over the worship of the dead, is a very notable feature in the culture of a people so comparatively high in the scale of savagery as the Trobriand Islanders. It furnishes a fresh proof of the extraordinary strength and tenacity of the hold which this world-wide delusion has had, and still has, upon the human mind.

We shall doubtless learn much as to the relation of magic and religion among the Trobrianders from the full report of Dr. Malinowski’s researches in the islands. From the patient observation which he has devoted to a single institution, and from the wealth of details with which he has illustrated it, we may judge of the extent and value of the larger work which he has in preparation. It promises to be one of the completest and most scientific accounts ever given of a savage people.

J.G. Frazer

Uummaa, "le coeur battant de la terre": le combat de Jean Malaurie pour la pensée sauvage

L'Allée des Baleines sur la côte nord de l'île Yttygran, au sud de la péninsule tchouktche dans le district autonome de Tchoukotka à l'extrême est de la Sibérie. Source: Les peuples premiers de l'Arctique, par Jean Malaurie. Rayonenment du CNRS N°53, Fev. 2010.

France 3 Haute-Normandie diffuse un reportage sur Jean Malaurie dans lequel il évoque pour nous sa vie avec les Inuit et lance un cri d'urgence face aux périls d'acculturation que connaissent les peuples circumpolaires.

Dans cet entretien, Jean Malaurie s'attache à l'ouvrage qu'il est en train d'achever, Uummaa, Une prescience sauvage. Naturaliste de formation, bachelardien, Jean Malaurie analyse la perception que les peuples premiers, notamment dans l'Arctique, ont des forces immatérielles, ce que Goethe appelait le Naturgheist. L'animisme, à proprement parler, le vitalisme est au coeur de l'histoire spirituelle des premiers hommes et des sociétés traditionnelles actuelles. Dans une conception écologique plus large, la nature est perçue comme un tout sacré où l'homme ne fait qu'un avec la nature. Dans cet esprit, Jean Malaurie témoigne que les peuples premiers sont en réserve de l'histoire de l'humanité qui ne cesse de se construire. Leur pensée sauvage s'avère pour ceux qui en ont intimement partagé la vie comme Jean Malaurie, une philosophie, une spiritualité. Pour Jean Malaurie, leur "prescience sauvage" doit être méditée par l'Occidental, qui, dans sa course effrénée vers le progrès, précipite sa ruine. Selon le mot de Claude Lévi-Strauss, " le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui ".

Source: site internet de Jean Malaurie:

http://www.jean-malaurie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=45

De nombreux lecteurs nous ont demandé quand sortira Uummaa [Le coeur battant de la terre, en inuktitut], l'ouvrage très attendu du Professeur Jean Malaurie.Voici sa réponse :

Mon ouvrage est terminé, il est en deux tomes. Mais tel un de mes maîtres inuit, je suis sévère à mon endroit. Par conséquent, je me relis avec un esprit critique. Le combat en faveur de la pensée sauvage des hommes du paléolithique supérieur est d'autant plus difficile que les éventuels contradicteurs que j’invente sont sourds et aveugles. Ils n'ont pas encore compris que l'histoire de l'homme commence au tout début de la préhistoire. C'est le combat d'Uummaa de mettre en évidence cette révélation de la géométrie des signes dont ces peuples sont imprégnés – ils pensent en image, mais pas avec des mots –, et dont ils témoignent dans les cultures que j’ai étudiées en Tchoukotka sibérienne et dans l'Allée des baleines, avec mes amis Russes et les élèves de l'Académie Polaire d'État de Saint-Pétersbourg. Uummaa fait une analyse détaillée de la géométrie des lignes et de leur sens caché des cultures ipiutak et ekven de la Tchoukotka récemment découverte par mon très ancien ami, l’archéologue Aroutiounov. Ces découvertes sont un événement de première importance dans l’histoire des idées concernant l’évolution de la conscience humaine. Nos grands aïeux étaient des bachelardiens.

A très bientôt quand le livre paraîtra, sans doute en 2015.

Le professeur Jean Malaurie est un des parrains de l’exposition Arts de guérir en Afrique traditionnelle, qu’organise le MUCAVAN

(MUsée Vivant des Arts et Civilisation d'Afrique Nantais).

Cette exposition se tient du 8 décembre 2014 au 3 janvier 2015 à l’espace Cosmopolis de Nantes

À l’occasion de ce très bel évènement, Jean Malaurie a tenu à adresser un message aux chercheurs du monde entier :

Mesdames et Messieurs les savants,

Je vous apporte le message d’un métis inuit. Écouter, c’est une grande vertu, mais elle suppose que l’on sache aussi s’écouter. Et c’est alors qu’on perçoit ce que l’un de nos grands maîtres, à l’ironie champenoise indifférente aux honneurs, Gaston Bachelard, appelle le pouvoir de l’imaginaire. Ilihamahuq (langue de Thulé) : il commence à comprendre, parce qu’il laisse vivre toute sa sensibilité ; c’est un sage.

Les peintres impressionnistes nous ont appris la prégnance de tous nos sens avec la couleur et

l’énergie de la matière. Les peuples premiers nous apprennent, eux, à entendre le silence après avoir tenté de comprendre la langue du vent, de la glace, des minéraux, des végétaux, de nos frères : le chien, le loup, la baleine, le corbeau, tous nos cousins les animaux que nous mangeons en riant pour pouvoir vivre et qui nous font savoir, par des mouvements de notre estomac, qu’ils sont contents d’être les invités de celui-ci ou celui-là qui manifeste sa bonne humeur.

Il faut être fraternel avec ceux qui ont fondé l’histoire de l’univers : le grain du minéral, l’énergie de la lune et du soleil, l’eau, puis : le mystère de la vie. Je vous confesserai que, parmi mes grands amis, je compte les trilobites de l’Ordovicien qui ont été bercés par les vagues des mers cambriennes ayant recouvert le socle archéen.

Avec les maîtres du candomblé et les chamans, nous savons qu’au bout du chemin il nous faudra entreprendre une nouvelle étape de notre vie. Après nous être ensevelis dans ce qui fonde l’univers, il nous faudra apprendre, dans le noir, à traverser les invisibles à la recherche des limbes de l’éternité.

Toute ma vie, j’ai recherché le savoir du paléolithique supérieur.

Merci au Professeur Jacques Barrier et au comité de parrainage. Et grand merci à tous ces pourfendeurs de nos certitudes.

Jean Malaurie, le 09 décembre 2014

Source: Site internet de Jean Malaurie: http://www.jean-malaurie.fr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=45&lang=english

Propos recueillis par Valérie Marin La Meslée.

Le Point : Votre collection "Terre humaine" se découvre actuellement à la BNF en photographies. Celles de Claude Lévi-Strauss ont joué un grand rôle dans la publication de Tristes tropiques, en 1955, second titre de la collection après le vôtre, Les derniers rois de Thulé...

Jean Malaurie : En cherchant des auteurs, je suis tombé sur sa thèse complémentaire consacrée aux Indiens Nambikwara, mais ce sont ses photos qui, surtout, m'ont frappé. Voilà un frère, me suis-je dit, qui a compris la beauté, l'allégresse des Indiens, leur intégration dans la nature. C'est du Gauguin ! Je lui ai écrit le soir même. De notre rencontre est né Tristes tropiques, qu'il m'a dédicacé ainsi : "À Jean Malaurie, à qui je suis obligé de m'avoir obligé d'écrire ce livre." Certaines photographies sont l'expression de la relation intime d'un homme avec ce qu'il voit. C'était le cas de celles de Claude Lévi-Strauss.

Quelle part occupe la photographie dans "Terre humaine" ?

La force de cette collection n'est pas seulement de mettre sur le même plan Lévi-Strauss et un paria des Indes, en considérant que la pensée est majestueuse, quels que soient les titres des auteurs. C'est aussi d'avoir montré que la photographie est une écriture, et même une pensée. Voyez Louons maintenant les grands hommes, de James Agee et Walker Evans. Agee travaillait sur la pauvreté des paysans d'Alabama, et c'est lui qui m'a dit : "Avec ses photos, Walker Evans va plus loin que moi." Dans ce livre unique, il a choisi de mettre les deux auteurs sur le même plan de paternité. C'était tout à fait nouveau dans ce monde des voyageurs ! La BNF, cette vieille institution, m'enchante parce qu'elle a compris cela. Je suis heureux de lui donner toutes mes archives pour le fonds "Terre humaine".

Votre premier livre fut un cri de révolte contre l'installation d'une base militaire américaine en terre inuite, où vous vous trouviez comme géographe en 1951. Depuis, vous continuez à pousser des cris d'alarme. Êtes-vous né indigné ?

"Terre humaine" est une collection de combats. Contre l'université et ce vice des intellectuels français de croire que leur philosophie est la seule au monde. Contre l'Occident et son approche tout à fait erronée de l'histoire de l'humanité qui tourne autour de lui-même. Avec "Terre humaine", nous avons décentré le regard, montré que la pensée sauvage est une pensée. Pour vous répondre, je dois dire qu'à la clé de ma vie se trouve la Résistance. Préparant Normale sup, j'ai assisté à cette démission des corps intellectuels. Je ne demandais pas qu'ils soient tous résistants, mais cette période où j'ai vu la pensée française adhérer à des idées fondées sur le mépris de l'autre parce qu'il n'est pas de la même "race" m'a donné envie de fuir. Et cette menace est toujours là, qu'il s'agisse de race ou de culture. Croire que la nôtre est supérieure, je n'ai jamais pu le supporter.

Le Grand Nord vous a attiré, puis retenu. De quel ordre est cette relation que vous entretenez avec les Inuits ?

Je cherchais un espace où me trouver, qui ne pouvait qu'être un désert. Lors d'une expédition au Groenland comme géographe, j'ai fait une rencontre capitale avec un chaman. Laissez-moi vous lire ce moment qui a changé ma vie, car je suis en train de corriger les épreuves d'un livre presque testamentaire, Uummaa. Une prescience sauvage. (Il lit. S'interrompt.) Je suis ému, car je me suis transformé sous les yeux des Esquimaux en découvrant le primitif en moi. Ce fut un trou noir. Le Malaurie revenu de Thulé n'était plus le même. Mais je suis resté un chercheur, car je n'ai rien de Little Big Man ! Mon itinéraire a dès lors été celui d'une conscience en paix, liée à ce peuple par la "mission" que m'a confiée ce chaman... Ce que je dois de plus précieux à mes amis Inuits traditionnels ? La paix de l'âme, car je sais que je reviendrai dans ce corps qui m'a fait naître : la nature.

Que nous apprennent aujourd'hui ces peuples du Nord auxquels vous avez consacré l'essentiel de votre science et de vos engagements ? Une écologie ?

D'abord une spiritualité ! Il faut voir ce site sacré de l'allée des Baleines, dont j'ai demandé qu'elle soit classée au patrimoine de l'humanité. Ces hommes dits primitifs ont toutes sortes de règles qui les maintiennent en équilibre avec la nature, si rude autour d'eux, alors que nous sommes devenus fous, guidés par ce mal qui s'appelle l'argent. Le développement n'est pas une mauvaise chose, mais à condition de le considérer comme une écologie humaine, en relation avec le sol et les cultures immémoriales. Ces hommes ont tous les atouts, la richesse, et on va en faire des Suisses, avec des actions ! Après la ruée vers l'Ouest, voici la ruée vers le Grand Nord, son pétrole, ses minerais. C'est la terre mère qu'on va faire disparaître. Et personne ne se soucie des hommes qui paraissent en arrière de l'Histoire, car ils ont peur. Le développement trop rapide dans l'Arctique, et ailleurs, détruit les savoirs anciens, conduit les hommes à l'alcool et au suicide. Nous avons une écologie à inventer, la leur est sacrée, et si l'écologie n'a pas cette dimension spirituelle, personne n'y adhérera. Ces peuples, dans leur approche animiste, ont compris que la nature est le tout. Le monde a besoin des peuples premiers, de ce nouveau souffle pour une spiritualité de la nature.

Mais quel est le pouvoir d'un intellectuel comme vous ?

Plus que jamais nous sommes des gêneurs et nous sommes sacrifiés. La minorité, c'est moi. Comment l'intellectuel qui n'est pas d'accord va-t-il faire entendre sa voix ? Et le peintre, le créateur, le poète, celui qui nous libère ? Le temps des colloques et des congrès est passé, je lance aujourd'hui sur Internet, avec l'organisation Bibliothèques sans frontières, un observatoire international de l'Arctique dont le but est que les Indignés s'organisent. Il faut susciter des énergies, trouver des éclaireurs, car nous n'y voyons plus clair ; or des personnalités peuvent nous aider, nous, Occidentaux, à ne pas nous ruer ainsi vers le pétrole et ses richesses. L'observatoire a pour nom Maanna, qui signifie "actuel". Il a besoin de soutiens financiers !

Avec le recul, Jean Malaurie, quels sont les outils qui vous paraissent indispensables à la connaissance de l'autre ?

(Silence.) D'abord, la solitude. Et puis l'empathie avec la souffrance de l'autre, accompagnée de la conviction qu'il y a une porte de sortie. Je pourrais nommer cela un humanisme douloureux. Tout à l'heure, dans la rue où je vous attendais, j'ai parlé avec ce monsieur, sur le trottoir. Il me dit qu'il est inspecteur des hôpitaux. Je bondis : "Je cherche pour Terre humaine depuis vingt ans le médecin qui va me parler de la salle d'hôpital, de ce moment où le malheureux qui est couché lui dit : Docteur, je vais vivre ?" Voilà, je suis en tension permanente, mes années sont courtes, mais j'ai toujours été en attente.

Un chant inuit dit : "Grand-père/aide-moi/que le brouillard disparaisse" ; vous qui êtes grand-père et père de "Terre humaine", que diriez-vous à la jeunesse ?

Je suis écossais d'origine, et d'humeur sombre, mais habité par une énergie qui me dit de ne jamais perdre courage. Chaque matin, je regarde le ciel et je suis heureux de vivre. Je voudrais que ces jeunes aient la joie de savoir que c'est un honneur de vivre. Moi, j'ai une dette vis-à-vis de ces hommes du Nord, et je suis certain que chacun avec ses qualités particulières doit accomplir son devoir d'homme. Les Inuits m'ont appris ceci : on ne naît pas inuit, on le devient. Comme on devient homme.

Anilertunga !

"On dit que devenus vieux, se sentant un poids pour les leurs, les loups, les lions, les éléphants et d'autres - tous ceux qui vivent en bande et comptent les uns sur les autres - un beau soir, furtivement, sans mot dire, au détour d'une vallée, se glissent dans l'ombre, s'y enfoncent seuls, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la nuit... et la mort... En fin d'une journée, à la suite d'une chasse échevelée au cours de laquelle ils avaient été incapables de prendre le relais, ils avaient réalisé que leur présence était devenue un danger à la survie de la bande... et ils s'en étaient allés. Les Esquimaux, je l'ai déjà fait remarquer, font de même. Ils n'attarderont jamais les autres en s'attardant trop longtemps, tels cette vieille Komartak, que le P. Fallaize avait bien un peu prolongée en aidant les siens en cachette. Mais elle s'était aperçue du manège, bien sûr. Et un matin de sauvage tempête de neige, elle quitta l'igloo, et sans hâte aucune, tout naturellement, elle se faufila dehors, non sans sans dire "Anilertunga !" (Je sors un moment). En vérité elle sortait pour un bien long moment, pour toujours. On retrouva sa longue robe de peau accrochée à un rocher autour duquel le vent l'avait enroulée. Elle l'avait enlevée, suivant la coutume, pour que le froid gèle plus vite son sang, arrêtant la vie. Elle aussi s'était rendu compte qu'elle gênait à la communauté.. et "Anilertunga", je m'en vais."

Roger Buliard OMI, Inunuak - Mgr Pierre Fallaize, premier missionnaire et évêque des Esquimaux du cuivre. OPERA, Paris, 1972.

Lire à ce sujet l'admirable récit de Gabrielle Roy: "La rivière sans repos", que m'avait offert l'écrivain et poète québécois Pierre Morency, qui raconte l'histoire d'une vieille Esquimaude du Grand Nord canadien qui, soignée dans un hôpital de Montréal, retourne dans son pays et meurt en se jetant dans la mer, seule.

Sur Gabrielle Roy: http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Roy

/image%2F0662944%2F20170313%2Fob_3490fc_poc-grands-reportages-nov-99.jpg)

/image%2F0662944%2F20240318%2Fob_3b5d4e_capture-d-e-cran-le-2024-03-18-a.png)

/image%2F0662944%2F20231227%2Fob_f8cbbc_capture-d-e-cran-le-2023-12-26-a.png)

/image%2F0662944%2F20231227%2Fob_3bd944_leroi.jpg)

/image%2F0662944%2F20231227%2Fob_109aa9_9782714414588-fr.jpg)

/image%2F0662944%2F20231227%2Fob_904234_th-51501540.jpg)

/image%2F0662944%2F20231228%2Fob_3fb17a_poc-pincevent-94-copie.jpg)

/image%2F0662944%2F20230605%2Fob_1856f8_poc-bcn-1989-d-tail-poc.jpg)